沖縄の包丁文化とは?

沖縄の料理文化には、独自の食材や調理法があり、それに適した包丁が使われています。沖縄の包丁は、地元の気候や食文化に根ざした特徴を持ち、本土の包丁とは異なる進化を遂げてきました。例えば、豚肉を多く使用する沖縄料理では、骨を切るのに適した包丁が発展し、魚を多く食べる地域では特別な出刃包丁が使われることもあります。

この記事は以下のような人におすすめです

・沖縄の文化や伝統に興味がある人

・料理好き・包丁にこだわる人

・刃物・鍛冶技術に興味がある人

本記事では、沖縄で使われる包丁の種類や用途、職人の技、そして長く愛される秘密について詳しく解説していきます。

沖縄の包丁の歴史:琉球王国時代から現代まで

沖縄の包丁文化は、琉球王国時代に遡ります。沖縄は中国や日本、東南アジアとの交易が盛んだったため、刃物文化も多様な影響を受けて発展しました。

琉球王国時代には、中国から伝わった包丁や鍛冶技術が根付き、それが沖縄独自の包丁文化へと発展しました。特に、沖縄の漁業や畜産文化に合わせた包丁が発展し、地域ごとに異なる形状や機能を持つ包丁が誕生しました。

沖縄で使われる包丁の種類

沖縄には、用途に応じたさまざまな包丁があります。一般的な家庭用包丁から、職人向けの専門包丁まで幅広く使われています。

家庭用包丁

家庭で使われる包丁は、多用途で扱いやすいものが好まれます。

- 三徳包丁:肉・魚・野菜の調理に適しており、最も一般的に使われる包丁。

- 菜切り包丁:沖縄料理に欠かせない野菜を均一に切るのに最適。

- 出刃包丁:魚を捌くのに適しており、沖縄の魚料理には欠かせない。

漁師や職人向けの包丁

沖縄の漁師や料理人が使う包丁は、特定の用途に特化しています。

- ナガサ包丁:長い刃を持ち、大型の魚や豚の解体に使用される。

- マグロ包丁:特にマグロの解体に使われる長い刃を持つ包丁。

- 骨すき包丁:豚肉の骨を処理しやすくするための特殊な形状。

これらの包丁は、沖縄独特の食文化に合わせて進化し、現代の料理人にも重宝されています。

沖縄料理と包丁:用途に応じた選び方

沖縄の代表的な料理ごとに適した包丁を選ぶことは、調理の効率と仕上がりを左右する重要なポイントです。

- ゴーヤチャンプルーに適した包丁

- ゴーヤの皮はやや硬く、種をくり抜く作業が必要です。そのため、菜切り包丁が適しており、細かいカットがしやすくなります。

- 豚肉料理に適した包丁

- 沖縄料理では豚肉を多く使用します。骨付きの部位を扱うことが多いため、骨を切るのに適した骨すき包丁や、しっかりした刃を持つ出刃包丁が重宝されます。

- 魚料理に適した包丁

- 沖縄では新鮮な魚を食べる文化が根付いており、魚を捌く機会が多いです。出刃包丁や、より大きな魚を扱う際にはナガサ包丁が必要になります。

- 沖縄そばの具材カットに適した包丁

- 沖縄そばに使用する三枚肉(ラフテー)を切る際には、均等な厚さにスライスしやすい三徳包丁や菜切り包丁が便利です。

適切な包丁を選ぶことで、食材の特性を活かした調理ができるだけでなく、作業効率も向上します。

沖縄の包丁職人と伝統技術

沖縄には、熟練の包丁職人が伝統技術を受け継いでおり、手作りの包丁が根強い人気を誇ります。

- 沖縄県内の有名な包丁職人と工房

- 手作り包丁の魅力と特徴

- 包丁の鍛造方法とこだわり

特に、那覇や名護などの地域には歴史ある鍛冶屋が存在し、伝統的な鍛造方法を守りながらも、現代の技術を取り入れた包丁作りを行っています。

沖縄包丁の特徴と本土との違い

沖縄の包丁は、本土の包丁といくつかの点で異なります。

- 気候の影響:湿気が多いため、錆びにくい素材が好まれる。沖縄の気候は高温多湿であり、包丁の保存方法にも工夫が必要です。そのため、ステンレス製や錆びにくい鋼材が多く使用される傾向があります。

- 用途の違い:豚肉や魚を扱うことが多いため、頑丈な包丁が多い。特に、骨付き肉を調理する機会が多い沖縄では、骨を切るのに適した厚みのある包丁が求められます。

- 刃の形状の違い:本土の包丁は、切れ味を重視した薄刃の包丁が多いですが、沖縄の包丁は耐久性を重視した設計が多く、厚みがあるのが特徴です。

- 刃物文化の違い:沖縄では伝統的に包丁は職人の手によって作られ、一つひとつの包丁が手作りであり、独自の仕上がりを持っています。また、沖縄独特の包丁研ぎの技術も存在し、刃持ちを長くする工夫が施されています。

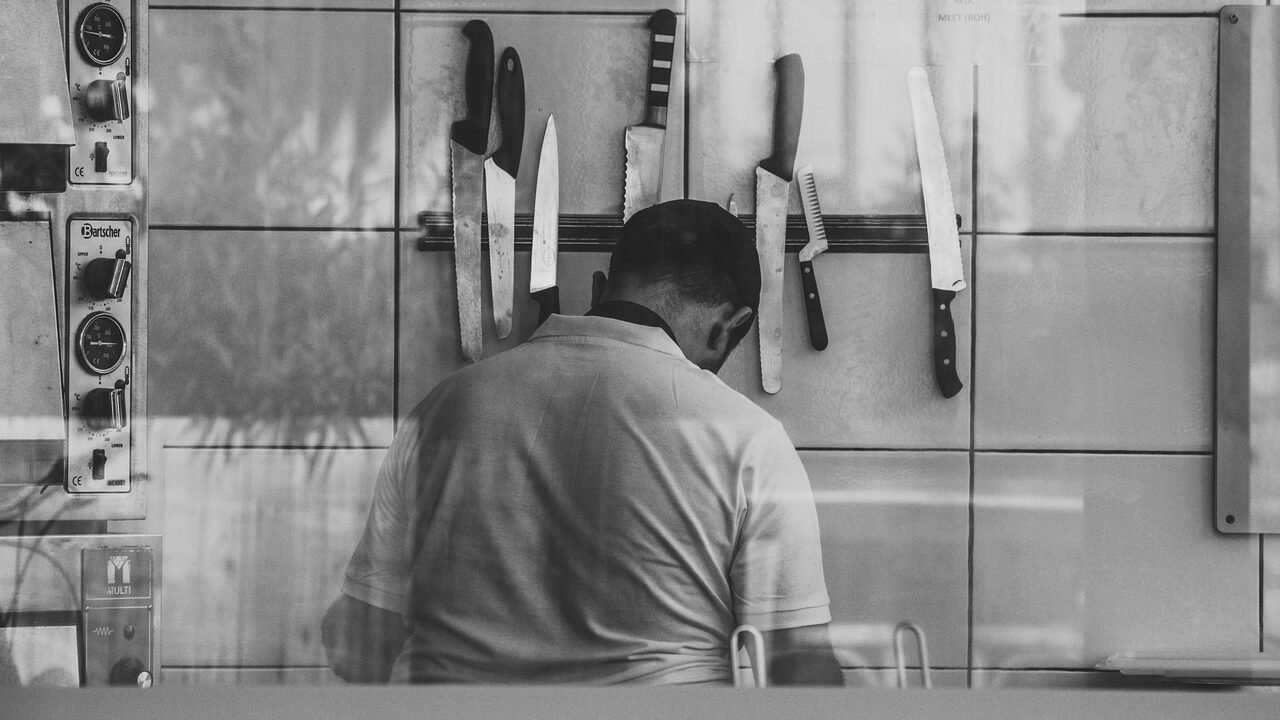

私が惚れた、包丁商品

沖縄には、地元の職人が作る包丁ブランドがいくつか存在し、それぞれに特徴があります。ここでは、私が一目惚れした包丁を紹介します。

仕事帰りに宜野座の道の駅に寄り道した際、なんだこれはとその日から気になり出し、一週間に一度見に行ってました。その惚れたデザインはこちら、

かっこよくね??

たまに行ってどんな包丁が売りに出てるか楽しみで仕方なかったー

カニマン鍛冶工房

上記の写真の包丁の写真はこちらの「カニマン鍛治工房」さんが作ってるらしく、宜野座村の道の駅でも販売しているみたいです。

宜野座村の「カニマン鍛治工房」では、知名定順さんが自動車のバネ材などを使い、伝統的な島包丁を製作。座り作業向けの独特な形状が特徴で、オーダーメイドも可能。職人の想いが込められた包丁は、実用性と文化が融合した逸品です。

沖縄包丁のメンテナンスとお手入れ

沖縄の包丁を長く使うためには、日々の適切なメンテナンスが欠かせません。湿気が多い沖縄では、包丁の錆び対策が特に重要です。ここでは、沖縄の包丁を美しく保ち、長持ちさせるためのお手入れ方法を詳しく紹介します。

包丁の洗い方

- 包丁を使った後はすぐに洗うことが基本。

- 食器用洗剤を使い、スポンジで優しく洗浄。

- 汚れがひどい場合は、重曹を使って磨くと効果的。

- 水洗い後は必ず乾いた布で拭き、湿気を取り除く。

錆び対策と保管方法

- 包丁を長期間使わない場合は、刃に食用油を薄く塗って保管。

- 湿気が少ない場所で保管し、包丁カバーや専用ケースを使用。

- まな板や布巾が湿っている状態で包丁を放置しない。

研ぎ方とメンテナンスの頻度

- 家庭用包丁は2~3週間に1回の研ぎ直しがおすすめ。

- 出刃包丁や職人向け包丁は、使用頻度に応じて砥石で研ぐ。

- 初心者向けにはシャープナー、熟練者向けには砥石での研ぎ直しが推奨される。

適切なメンテナンスを行うことで、沖縄包丁の切れ味と耐久性を最大限に引き出すことができます。

沖縄の包丁文化の未来と可能性

沖縄の包丁文化は長い歴史を持ちながらも、現代のライフスタイルや技術の進化とともに変化を遂げています。これからの未来に向けて、沖縄包丁がどのように発展していくのか、その可能性について詳しく探ります。

伝統技術の継承と職人の育成

沖縄の包丁は職人の手仕事によって作られ、伝統的な鍛造技術が受け継がれてきました。しかし、現代では職人の高齢化と後継者不足が課題となっています。今後は、以下のような取り組みが求められています。

- 若手職人の育成プログラムの強化:伝統技術を学べる研修制度や、職人志望者向けの支援制度の充実。

- 職人技術のデジタルアーカイブ化:動画やオンライン講座を活用し、技術の記録と伝承を進める。

- 地域と連携したものづくりの促進:地元の学校や観光業と連携し、沖縄の包丁文化を広める。

沖縄包丁の進化と新素材の活用

伝統的な沖縄包丁は鉄や鋼を使用したものが多いですが、今後は新素材の活用も進むと考えられます。

- 錆びにくい高機能鋼材の導入:湿気が多い沖縄の気候に適したステンレス鋼やチタン合金を活用。

- 軽量で扱いやすいデザインの開発:家庭向けにより扱いやすい包丁の研究。

- ハイブリッド技術の導入:伝統鍛造と現代の加工技術を組み合わせた、より耐久性の高い包丁作り。

沖縄包丁のブランド化と海外展開

沖縄の包丁はまだ全国的・世界的には知名度が低いですが、これからはブランド化を進め、国内外の市場での認知度向上が期待されています。

- 沖縄産包丁のブランド確立:地域ブランドとして沖縄包丁の品質を証明し、観光客やプロ向けにアピール。

- 海外市場への輸出強化:和包丁が人気の欧米市場へ向け、沖縄包丁の魅力を発信。

- オンライン販売の拡充:ECサイトやSNSを活用し、国内外の消費者に直接販売。

沖縄観光と包丁文化の融合

観光業が盛んな沖縄では、包丁文化を活かした新たな観光コンテンツの開発も期待されています。

- 鍛冶体験ツアーの実施:観光客向けに、職人と一緒に包丁作りを体験できるプログラム。

- 料理教室と連携:沖縄料理と包丁の使い方を学べる体験型イベント。

- 地元の食材と包丁のコラボレーション:沖縄の特産品を使った料理と包丁をセットで紹介する販売戦略。

SDGsと持続可能なものづくりへの取り組み

現代では環境への配慮が重要視されており、沖縄の包丁産業も持続可能なものづくりへとシフトしていくことが求められています。

- リサイクル鋼材の活用:環境負荷を減らすための再生金属を使用した包丁作り。

- 長く使える包丁の設計:研ぎ直しやメンテナンスがしやすい包丁の開発。

- エコフレンドリーな生産プロセスの導入:無駄を省いたエネルギー効率の良い製造方法。

まとめ

沖縄の包丁文化は、伝統を守りながらも時代とともに進化し続ける必要があります。職人の技術と最新技術の融合、新しい市場への展開、観光産業との連携、持続可能なものづくりなど、多くの可能性が広がっています。

今後、沖縄の包丁が国内外でより広く認知され、料理を愛する人々にとって欠かせない存在となることを期待しながら、私たち一人ひとりがその魅力を知り、大切に使い続けていくことが大切です。

沖縄の包丁は、単なる調理器具ではなく、文化そのもの。これからも受け継がれ、進化し続ける沖縄包丁の未来に注目していきましょう。